2024年度第6回坊っちゃん講座「学習する液体 ~AIデバイスの作り方~」開催報告

9月14日(土)に2024年度第6回坊っちゃん講座をオンラインで開催し、120名を超える参加者がありました。

本講座は最先端の研究や応用研究において世界をリードしている研究者が研究の面白さを高校生、中学生および大学生に伝え、勉学意欲の向上と進路選択に資するために開講しています。

今回は、先進工学部 物理工学科 木下 健太郎 教授に講演いただきました。木下先生は、AIをデバイス化する、AIをチップにするという研究を行っていますが、今日の講演でどのような研究なのか、雰囲気が伝わればいいかなと思っていますと前置きがあり、講演がスタートしました。

最初に、理科大のロゴマークがアインシュタインの一般相対性理論をイメージしていることに触れられ、サイエンスを大事にしている大学であることを嬉しく思った覚えがありますと話されました。

自己紹介として、神奈川県横浜市出身であること、鳥取大学に9年間勤めていたこと、専門はデバイス物理であること、趣味は読書、マラソン、出張(学会等で他の人の研究内容や自身の研究内容等について議論したりすることや、観光では行かないような開催地を楽しんだりすること等)であること等のお話しがあり、葛飾キャンパスや先進工学部物理工学科の紹介もなされました。

講演でははじめに、デバイス、AIについて説明があり、今後あらゆる機器がAIを利用する時代になると考えられること、現在は端末からクラウドにアクセスしているが、セキュリティ面、通信コスト面等で問題となるため、今後はAIをデバイス化して低消費電力、簡易構造、低コストである「エッジAI」技術の開発が急務であることのお話しがありました。

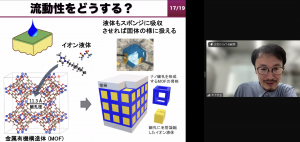

続けて「リザバーコンピューティング」についての解説です。リザバーとはため池のようなものであり、短期記憶と高次元性の2つの性質が求められますが、これをイオン液体(陽イオンと陰イオンのみから構成される液体塩であり、蒸発しないことから燃えにくくて安全なのが特徴)を使って作ります。それによって、「電圧で波が発生する仕組み」「イオン液体による学習の例」「時系列学習から未来予測へ」「流動性をどうする?」「孔に入ると変わるんです!」などの解説があり、「エッジAI」として期待される「リザバーコンピューティング」の概念の説明を終了しました。

その後は、木下先生がなぜ今の仕事をするようになったのかというテーマでお話してくださいました。大学教授の職務としては研究、教育の他、大学を良くしていくため運営にも関わります。ある1日の流れを紹介し、これを見ると忙しいと思うかもしれませんが、ご自身は好きでこの仕事をしているし、論文も好きで書いている。長い時間仕事をしたくなるくらい、楽しんでやっていますと素敵な笑顔でお話しされました。

しかし、高校生の頃は進学校に入ったものの何をしたら良いかわからず、高校にも行かなくなり「自分は何をやるために生きているのか」といつも思い悩んでいたそうです。

それがある日、アインシュタインの相対性理論の本を読む機会があり、「世の中にはこんなに面白いことがあったのか!」と目が覚めた気がし、そこから物理学に打ち込むようになったそうです。

また、学生時代の恩師が、「物理学は人生を懸けるに値する学問だ。安心して全力を注げ。」と言ってくれたことが今の仕事に就くきっかけであったこともお話ししてくださいました。木下先生ご自身も「物理は人生を懸けるに値する学問だ」と思うので、興味がある人はぜひ一生懸命やって欲しいなと思いますとメッセージを送り、講義を締めくくられました。

ご講演後、参加者から届いた質問に木下先生が1つ1つ丁寧に回答してくださいました。

参加者からは、「木下先生、ありがとうございました。笑顔があり、画面を通して楽しい研究室を想像しました。」「とっつきにくい物理の話を、数式などではなくわかりやすく説明していただけてとても良かった。興味が持てた。」「高校生はまだ目標が定まっていない中、教授の方がなぜ今の学問を選択されたかの経緯も内容に盛り込んでくださり、将来を考える上で参考になりました。」「化学科を志しているので物理に関する話を聞く機会が珍しかったのですが、ときどき化学の範囲の話も混ざってくる点がとても面白かったです。また普段聞くことのない教授の今までについてなど人生についてのお話もとても興味深かったです。」などの感想が寄せられました。

講演の様子