- 気軽に読み始めて、泣き、笑う。

海をあげる筑摩書房2020年

海をあげる筑摩書房2020年私は上間陽子の文章が好きだ。彼女は中島みゆき、谷川俊太郎ではない。むしろ、対極的かもしれない。この本の冒頭にあるエッセイ「美味しいごはん」は、私の様々な感覚を覚醒させる。想定外だったが、このエッセイを初めて読んだとき、私はある箇所で泣き、別の箇所では笑ってしまった。また、要所で登場する「ごはん」に、勝手に姿と色と味をつけて、私は一緒に食事をした。韓国では人が出会うと、「ごはん食べましたか?」と聞く習慣があるが、「美味しいごはん」の世界と通じていると思う。それは相手を思いやる挨拶なのだ。今だからこそ、自分の愛する人たち、友人たちに大きな声で言いたいね。「一緒にごはん食べよう」。

- 静けさのうちでしか聞くことのできない声(詩)を読む

中島みゆき全歌集(『中島みゆき全歌集1975-1986』として復刊)朝日文庫1990年(2015年に復刊)

中島みゆき全歌集(『中島みゆき全歌集1975-1986』として復刊)朝日文庫1990年(2015年に復刊)私の手元にあるのは、1990年刊行の『中島みゆき全歌集』(長らく入手困難だったらしいが、2015年に復刊した)。反則的かもしれないが、序文にあたる「詞を書かせるもの」を読んだ後、詩人・谷川俊太郎の中島みゆき解剖学(解説)を読んでほしい。私がキャッチフレーズにした言葉は、その谷川の解説文から引用した。私にとって、この二人は1980年代からの先生。先生のことばを読み、静けさに導かれてほしい。そして時間があれば、歌を音楽で、中島みゆきの声で聞いてみるといい。

完全な真空河出書房新社2020年(初版は1989年)

完全な真空河出書房新社2020年(初版は1989年)<存在しない書物>の書評集。仕掛けは目新しくないが、これほど面白い本に出会うことは滅多にない。大学時代、最も刺激を受けた本の一つであることは間違いない。

羊をめぐる冒険講談社1982年

羊をめぐる冒険講談社1982年「僕」が「鼠」に「君はもう死んでいるんだろう?」と聞くシーン。高校生の頃に読んだ、そのページのセリフを今でもほぼ完璧に覚えている。

ペスト大流行—ヨーロッパ中世の崩壊—岩波書店1983年

ペスト大流行—ヨーロッパ中世の崩壊—岩波書店1983年一つぐらいは科学史から本を。

大学から大学院に進学する時期だったと思うが、「メメント・モリ」(「死を忘れるな!)という中世の格言を初めて知り、同時に村上陽一郎さんの本をここから読み漁った。そして、彼は私の大学院時代の指導教員となった。数値化される死から死者を救い出せ! これが人間か朝日新聞出版2017年(旧版は1980年)

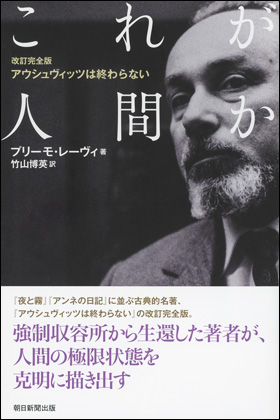

これが人間か朝日新聞出版2017年(旧版は1980年)私の書棚の中で、圧倒的な存在感を示し、「オレはここにいる」と主張している本。

イタリアのトリノ大学で化学を専攻した著者は、1944年2月にアウシュヴィッツに送られ、収容所で生活する「顔のない人間」たちを見る。「これが人間か」。だが、私にとって最も印象的な描写は、「オデュッセウスの歌」という章で、レーヴィがダンテ『神曲』の「地獄編」第26歌を穴だらけの記憶の底から拾い上げ、アルザス出身の学生ジャンに語るシーンである。それは、生き地獄の中で「これが人間だ」と肯定できる奇跡の時間。

「徳と知を求めるため、生をうけたのだ」。この本を読むと、この言葉の意味を実感することができる。そして、どうしても『神曲』が読みたくなる。