インストラクターブログ

光触媒

こんにちは。学生スタッフのT.Y.です。現在、私は大学院で光触媒に関する研究に取り組んでいます。光触媒は一般にはあまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、私たちの生活の中で徐々に応用が広がっている革新的な技術です。今回は、その光触媒について簡単にご紹介したいと思います。

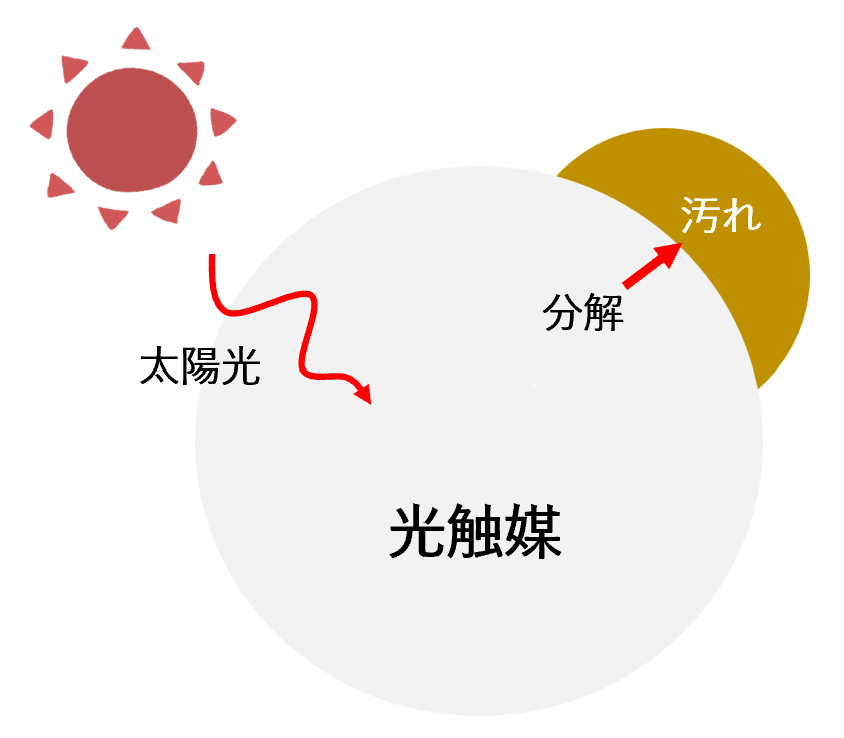

光触媒とは、光エネルギーを利用して化学反応を促進させる物質のことです。その仕組みを詳しく述べると専門的になりますが、光触媒が「半導体」の一種であり、光によって特定の化学反応を引き起こす特性を持つためです。この分野で最もよく知られる光触媒材料は「酸化チタン」です。酸化チタンは、1972年に発見された「本多・藤嶋効果」と呼ばれる現象がきっかけで注目を集めるようになりました。この効果では、酸化チタンに紫外線を照射すると水が分解され、水素と酸素が発生することが示されました。 現在、酸化チタンは実用化され、例えば建物の外壁に使用されています。太陽光に含まれる紫外線を利用して汚れを分解し、その分解物を雨で洗い流すことで、外壁を長期間清潔に保つことができます。このように、光触媒技術はすでに私たちの日常生活に役立っています。 さらに近年では、この光触媒技術をエネルギー分野や環境分野に応用する研究が盛んに進められています。例えば、光触媒を用いて水を分解し、水素というクリーンエネルギーを生成することが可能です。また、光触媒によって地球温暖化の主要因である二酸化炭素を分解し、メタンや一酸化炭素といった産業利用可能な物質に変換する技術も注目されています。

私自身は、この光触媒を用いた二酸化炭素の分解技術に焦点を当てています。この研究は、気候変動対策や持続可能な社会の実現に向けて重要なステップとなる可能性を秘めています。特に、二酸化炭素の排出量と吸収量を均衡させることで、二酸化炭素排出を実質ゼロにする「カーボンニュートラル」社会の実現が期待されます。 光触媒はエネルギー問題や環境問題を解決する鍵を握る技術のひとつです。その可能性をさらに広げるために、多くの研究者が日々挑戦を続けています。私もその一員として、未来の持続可能な社会に貢献できる研究を目指して取り組んでいます。

光触媒の仕組み