インストラクターブログ

大気観測の講演会

皆さん、こんにちは。学生スタッフのK.Yです。11月に入ってから、寒い日が続き、ようやく秋らしい季節になってきています。しかし寒い日が続いているせいか、大学の周りで風邪をひいている方が多く、休まれている方が増えています。皆さま、体調には十分お気を付けください。

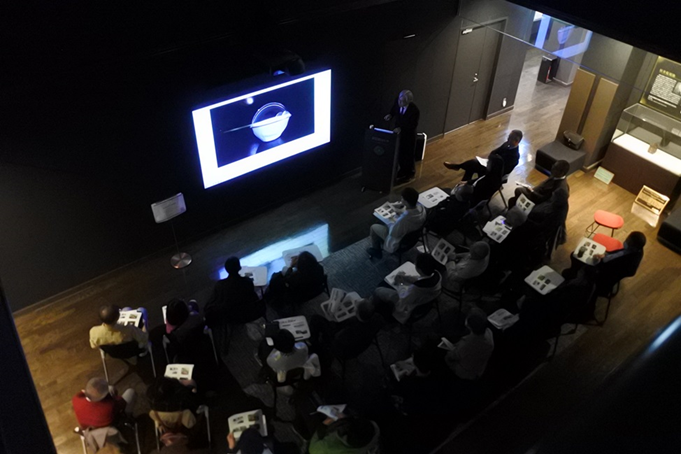

さて、先日の11月9日に、神楽坂にある近代科学資料館で理科大嘱託教授の三浦和彦教授による「富士山観測」関連トークイベントが行われ、「富士山での大気観測」をテーマとし、富士山観測の歴史や現在行われている観測について語られていました。

最初に富士山観測の歴史について語られており、そこでは野中至と和田雄治について語られていました。野中至は富士山観測を初めて試みた人物として知られており、実は和田雄治が野中至が富士山観測をすることを一押しした人物だったため、富士山観測の歴史について語る際には欠かせない人物です。また、野中至が富士山頂で病気を患った際、和田雄治が救出に向かったことが記録されており、二人の関係性が窺えます。私は今回の企画展では、野中至について調査をしていたため、講演会では、野中至と和田雄治の二人の関係性を噛みしめながら聞いていました。

歴史の後には、現代行われている富士山頂での観測について語られていました。現在は、エアロゾルというものを測定しており、これは雲が生成されやすい指標を表しており、富士山頂の他にも東京スカイツリーなどでも測定しており、その結果は、エアロゾルの数値が年々低下していることが分かったそうです。これは大気汚染と繋がりがあると知り、とても興味深い内容でした。さらに、観測法の他にも雲が生成される仕組みを簡単に説明した実験が紹介され、とても印象に残りました。

実験の動画