インストラクターブログ

重力測定のための振り子

こんにちは。なるほど化学体験館スタッフのY.K.です。

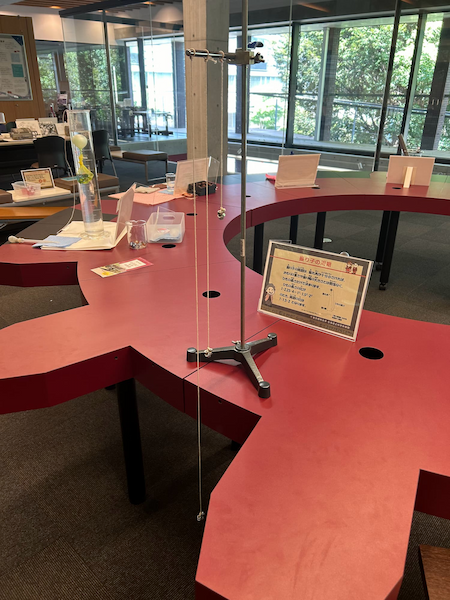

私は中村精男の企画展にあたって、カーターの振り子と呼ばれる振り子について調査・作成しました。

カーターの振り子は、1880年に中村精男ら学生と外国人教師メンデンホールが富士山頂で重力加速度を測定するのに用いた振り子の事を言います。従来の単振り子に比べて、重力加速度を正確に測定できるというメリットがありました。

カーターの振り子で重力加速度を測定できる原理は、ここには書きませんが、単振り子で重力を測定する原理をここで簡単におさらいしておきます。

振り子は、錘が地球からの重力をうけ、周期運動を始めます。周期とは一往復にかかる時間のことを言います。この周期と重力加速度には関係があり、周期と重力加速度を含んだ式を導出することができます。具体的には以下のようになります。(T: 周期、l: 振り子の長さ、g: 重力加速度、振れ幅θは十分に小さいと仮定)

周期T、振り子長lは測定可能な物理量なので、この式からgを算出することができるわけです。実際に電気電子情報工学科の学生は単振り子を用いて重力加速度を測定する実験を行いますが、結構な誤差が生じてしまいます。この誤差は主に周期の測定を目視で行う事によって生じます。しかし、1880年の富士山での測定では、単なる目視ではなくブレイクサーキットと呼ばれる外部回路と振り子を接続し、周期を正確に測ったことがわかっています。そのため、現代の測定と比べても精度良く測定が行えていました。

今回の企画展では、私が作成したカーターの振り子を実際に触っていただいて、重力加速度測定の一端を体験していただけると幸いです。

科学館にあるボルダ振り子