SOFC(固体酸化物燃料電池)とは、燃料となる水素を、酸素と化学反応させて電気を作る発電ユニットです。発電と同時に発生する熱も有効活用できるうえ、CO2や電池廃液などを排出しないので、エネルギー効率がよくクリーンなエネルギー源として注目されています。

近年では、このSOFCに使われる電解質・電極材料の研究が盛んに行われています。SOFCは動作温度が約700〜1000℃と高温になるため、用途が限られるのが課題となっており、動作温度を低下させられる材料の開発が求められているのです。

理学部第一部応用物理学科の樋口透准教授らの研究グループでも、SOFCの電解質・電極材料の研究に取り組んでいます。SOFCには大きく分けて「酸素イオン伝導型」と「プロトン(水素イオン)伝導型」の2種類があり、この研究グループで扱っているのはプロトン伝導型のほうです。

プロトン伝導型は、酸素イオン伝導型に比べて、高出力密度・高燃料利用率での発電が可能です。SOFCには「空気極(+)」「燃料極(−)」という2つの極がありますが、プロトン伝導型の場合は、空気極側の酸素利用率を低下させることで起電力を高く保つことができる仕組みです。

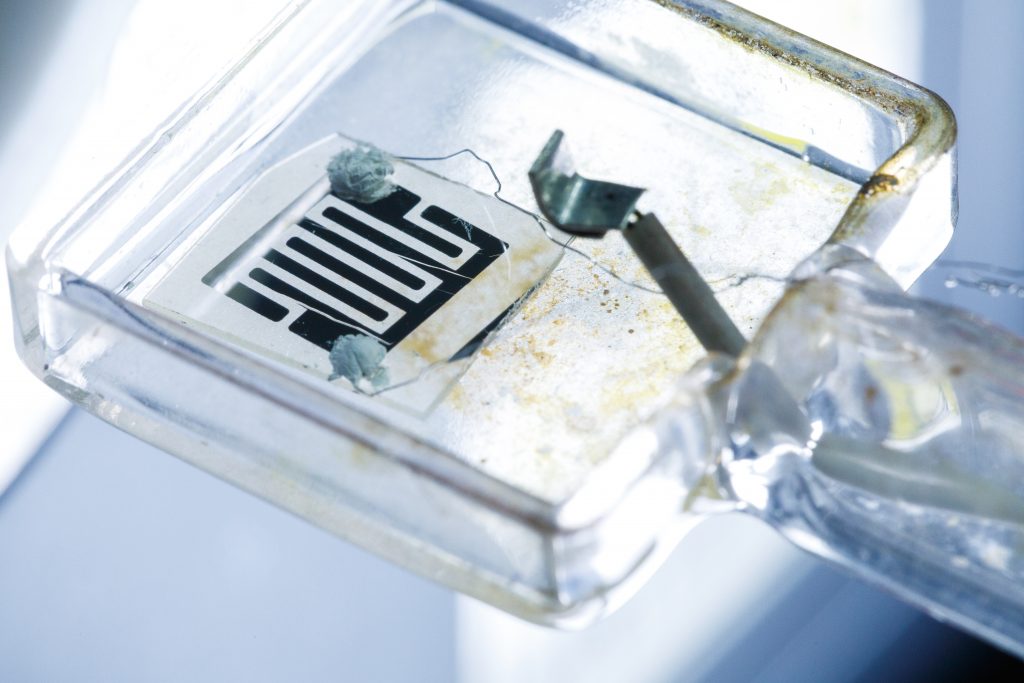

樋口研究グループでは、中低温域(300〜600℃)で作動する電解質・電極材料の研究に長年取り組んできました。その結果2020年に開発したのが、極めて薄い膜状の電解質素材である「SDC薄膜」です。

SOFCは、従来の材料では低温で十分なプロトン伝導性を実現するのが困難でした。そこで研究グループでは、SDC薄膜の表面欠陥や結晶格子を変化させることで改良を試みました。その結果、100℃以下という低温域で、プロトン伝導性が生じさせることに成功したのです。

このSDC薄膜を利用すれば、SOFCを常温で動かせるうえ、とても小さく薄い電池にすることができます。SOFCの用途拡大、コスト削減につながる材料として世界的に大きな反響があり、すでに12か国で研究成果を発表してきました。

SOFCは将来、原子力・火力発電に変わる発電システムになることが期待されています。樋口研究グループの成果は、「安価で安全なエネルギーの供給」という世界的な課題にも役立つこととなるでしょう。

■ 主な研究内容