今、地球が大変なことになっています。

世界132カ国の政府が参加する「生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム」(IPBES)の会合で、「人間による大規模な地球環境の破壊によって、地球上に存在する全生物のうち、毎日100種が姿を消している」という報告書が発表されました。このペースが続けば、25年後には約4分の1の生物種が地球から絶滅することになります。

そして、生態系が壊れてしまえば、私たち人間の生きる環境が成り立たなくなるおそれがあります。

現在、深刻な問題となっている地球温暖化は、温度の上昇、気候変動、海面上昇、異常気象など、生態系や人類の生存に大きな影響を及ぼすのです。

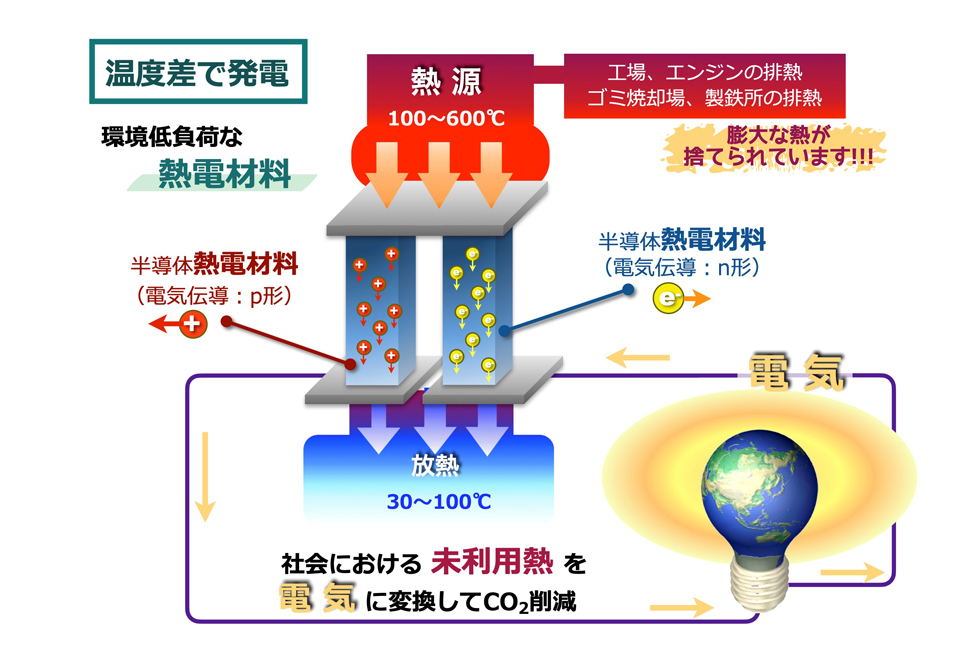

先進工学部 マテリアル創成工学科の飯田研究室では、地球温暖化の主な原因である二酸化炭素を減らす取り組みをしています。石油や石炭、天然ガス等の化石燃料を使用したときに、二酸化炭素を出すうえに、燃料の約70%が「熱」として発生します。この熱は、通常そのまま未利用熱として大気中に放射され、地球を暖めることになります。

その未利用熱を簡便な方法で、エネルギー資源として再利用する機器の技術開発をしているのです。

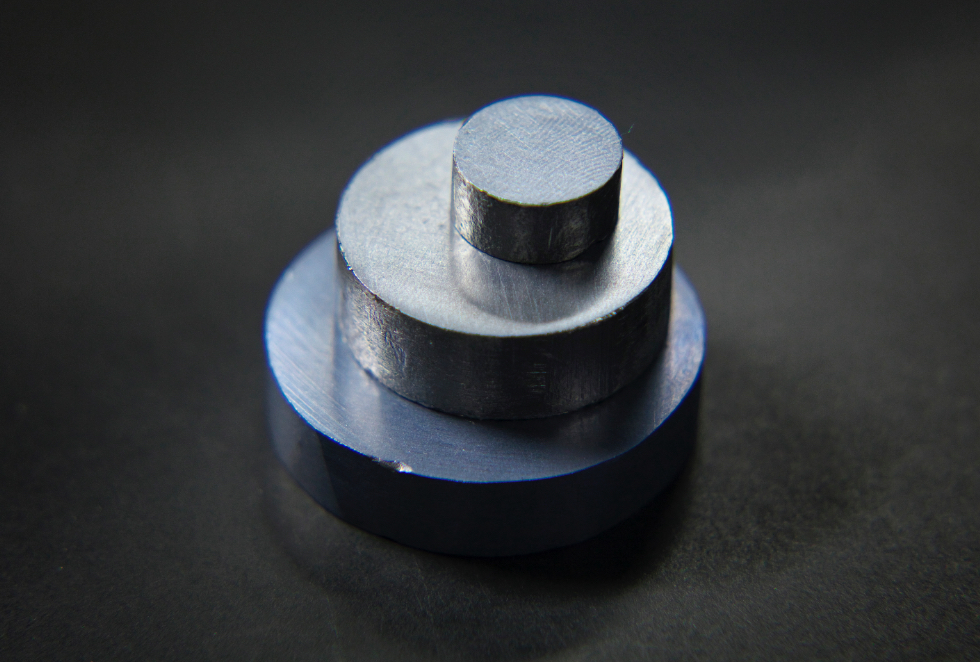

飯田研究室では、エネルギーへの変換材料を探索する中で、マグネシウム・シリサイド(Mg₂Si)という環境にやさしい熱電材料に目を付けました。マグネシウム・シリサイドには毒性がなく、埋蔵量が豊富で、安価。さらに、軽量という利点があります。

そんな利点を活かして、さまざまな研究・実験を試み、未利用熱をエネルギー資源(電気)に変換することに見事成功しました。

これによって、実用可能な試作品の製作にも成功し、現在は商業化への開発を進めています。

理科大では以前から環境問題を意識した研究を行ってきましたが、この環境問題を解決するためには、ひとりひとりが環境への意識を高めて取り組んでいかなければなりません。飯田研究室では、学生、学内外の機関と連携し、現在、そして未来のために、クリーンで安全な環境を目指して絶え間ない努力を続けています。

■ 主な研究内容