2024年、理科大に老化生物学研究部門が誕生した。老化に関する研究は、これまでも活発に行われてきており、多くの実績を残している。その実績ある研究と研究者を結集して、これまでにない成果を創造することが新しい研究部門の使命である。研究の本質は、老化の仕組みを解明し、老化克服のために必要な知識と技術を積み重ねていくことにあり、その方向性は揺るがない。不老不死という人類最大のテーマも興味深いが、いくつになっても生産性を維持して社会に貢献するという生き方、プロダクティブエイジングの実現が目の前の目標である。これまで、老化は人の宿命であり、年を取れば出来ないことが増えていくのは当然と考えられていた。しかし、さまざまな要因により後天的に変化する現象が老化であり、病気の一種と捉える考え方が徐々に認知されつつある。部門の研究は、生活習慣などにより変化する老化調節因子に注目し、脂質や水溶性代謝物、ミトコンドリア、エピゲノム、免疫機能の4グループを中心として、さらに多くの研究を取り込みながら進められている。

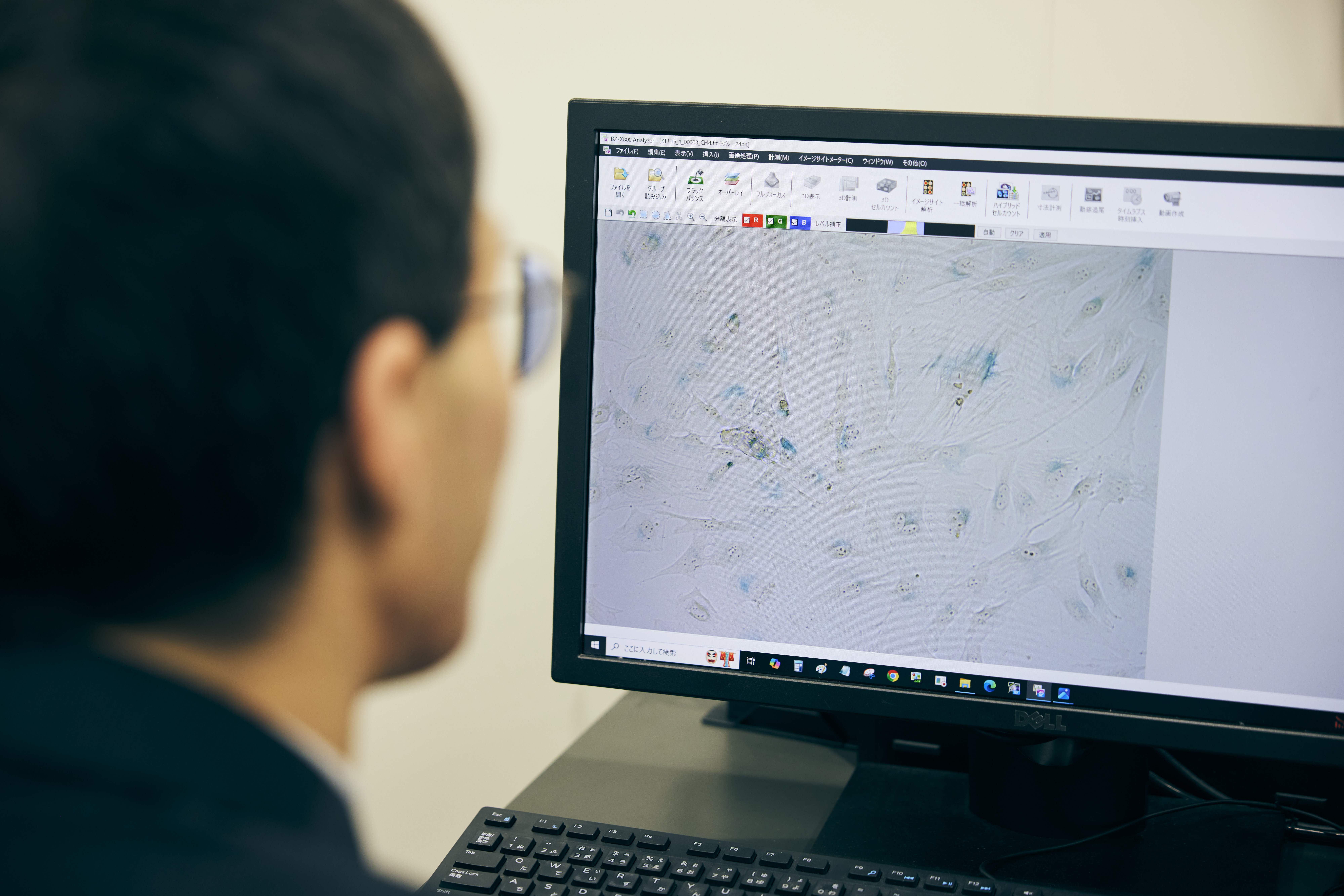

老化生物学研究部門には、多くの研究者が集まっている。中村教授は、体内のリン脂質が細胞や臓器で果たす役割を研究してきた。その過程で、リン脂質が老化を制御する因子である可能性を示す結果を得て、老化研究に力を入れるようになった。中村教授は言う「例えば、脂質の変化が他の老化制御因子であるエピゲノム、ミトコンドリア機能、免疫機能にどのように影響を与えるのかということを知りたい場合、脂質を専門とする研究者が単独で効率よく研究を進めることは困難ですが、研究部門内の共同研究として各分野を専門とする先生方の協力を得ることが可能になります」。一方、樋上教授は、カロリー制限による脂肪組織内のミトコンドリアの変化などを研究している。ミトコンドリアの品質管理と機能維持は老化抑制において重要な課題だという。さらに、前澤教授は、生殖細胞の研究者だ。老化の性質が世代を超えて伝わる現象が見つかり注目されているが、加齢によるエピゲノムの変化、生殖細胞の中のエピゲノムの変化などを研究している。数多くある老化調節因子について、個々の因子の研究を深めていくことはもちろん大切だが、それぞれの因子がどのように関連しているのかを研究できるのも、理科大の老化研究の大きな強みと言えるだろう。

老化の克服を目指す研究では、多くの要素が求められるが、その中でも老化の状態を精度よく測定できる指標の確立は、重要な研究テーマのひとつとなっている。老化状態を測定できるようになれば、研究者は研究成果を確認しやすくなり、社会においては各個人が自身の老化状態を認識できるようになるからだ。中村教授は言う「研究部門の中でも、血液の中を流れている因子などマーカーになりそうなものが見つかりつつあります。多くの知識を結集して最終的に達成できればいいと思っています」。健康管理ということに、老化を管理するという意識が加われば、そして、その老化を病気の一種として治療できるようになれば、社会のイノベーションへとつながっていくことだろう。単一のテーマを掘り下げる研究から総合的な研究まで、人生を通じて、すべての人がずっと輝き続けるための研究が、理科大で進みつつある。

■ 主な研究内容

■ 主な研究内容

■ 主な研究内容