大学初年次から大学院生向けにさまざまな経済学を教えています。1~2年生向けの科目では、経済学の導入・入門レベルの内容を幅広く教えます。経済学にはたくさんの研究領域があるので、一つの領域に絞らずに、できるだけ多くのトピックを学んでもらい、現実の社会・政治・経済問題との関係性を理解してもらうようにしています。 3年生以上を対象とする科目では、経済学を応用してどのようなことができるのか、統計的な分析手法や数理モデル分析が社会・政治・経済現象を理解する上でどのように役立つのか、経済学の具体的な使い道を学んでもらえるように配慮しています。残念なことに、経済学はしばしば「お金儲けの学問」だと誤解されてしまいます。より良い経営方法の模索や株価・為替相場の決定メカニズムも分析の対象ではありますがそれだけではありません。本来の経済学は、人間行動を科学的に分析し、より良い社会を構築するにはどうすれば良いのか考える学問です。つまり、理系の学生であろうとも、文系の学生であろうとも、良識ある市民となるためには等しく必要なものであると言えます。

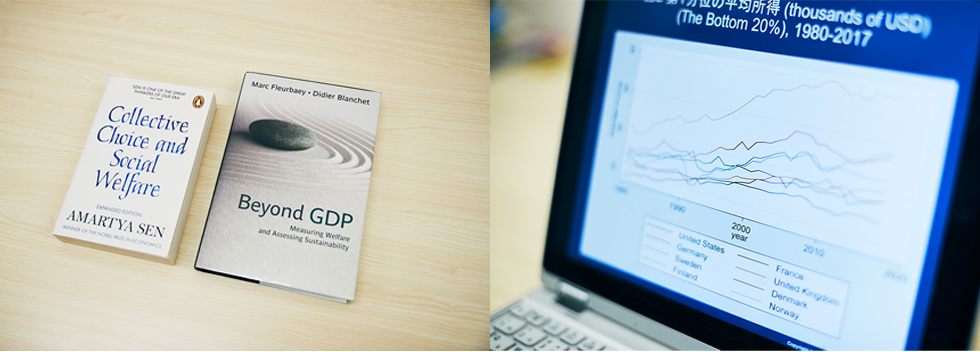

講義の中で折に触れて説明している貧困や格差の問題は、「他人事」「自己責任」「社会の必要悪」として簡単に片づけることはできない問題です。この問題を放置すれば、治安の悪化、感染症に対する社会の脆弱性の増大、健康格差の拡大、革命・暴動・戦争の脅威と社会不安の増加、機会の不平等を伴う活力減退などの形で、すべての人々にさまざまな弊害をもたらすことになります。毎年、講義の中で、「所得水準の低い人々に対してどの程度再配分するのが好ましいと思うか」「教育・医療へのアクセスはどの程度平等にするのがのぞましいか」などのアンケートを設定して、学生たちの格差と貧困に対する公平性の感覚を確認しています。そこから見えてくるのは、ほとんどの学生は「極端な格差」は望んでいないということであり、現在の英米圏は、ほとんどの日本人が望んでいない「行き過ぎた格差社会」になっているということです。私たちが貧困や格差のメカニズムを正しく理解し、その是正に有効な方法を公正に選択することで、今よりも良い社会を構築できるはずです。学生には正しい知識と良識をもって、これからの日本・国際社会を担っていく優れた人材になってもらいたいと願っています。

| 担当教員が翻訳した出版予定の経済学関連の書籍 | 講義で使用されているスライド:先進国における所得分布下位20%層の実質平均所得の推移の国際比較 |

■ 主な担当・研究内容