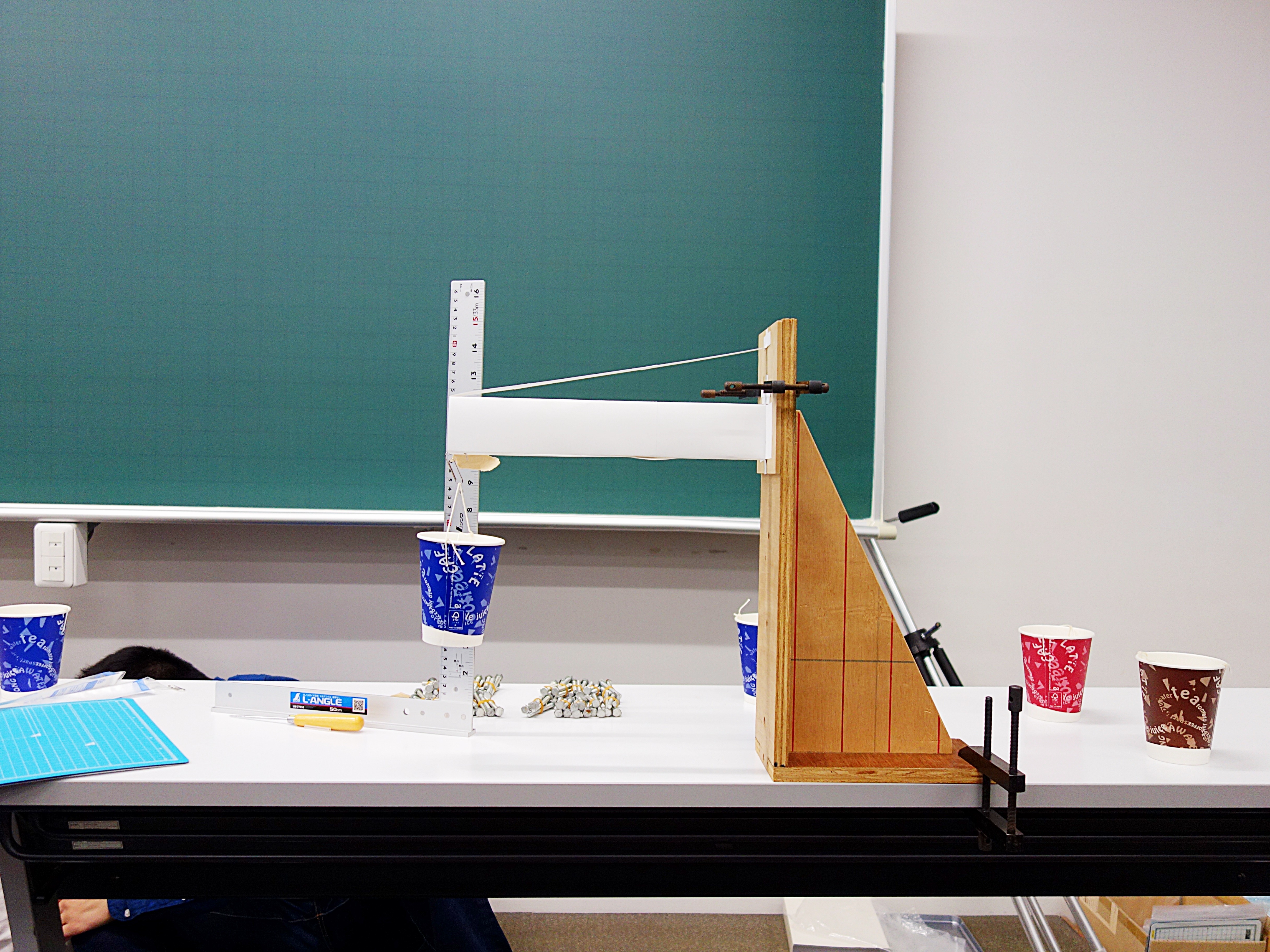

機械工学科の1年生が、A4画用紙1 枚と板1 枚、糊、ハサミ、定規だけを使って、板から飛び出した紙の梁を作り、その先端にぶら下げた紙コップに重りを入れて、強度を競うのがペーパービームコンテストだ。5 人ほどの学生でチームを組み、他のチームよりも、1gでも多くの重りに耐える構造を考える。複雑な機械やテクノロジーは使えないが、その分、持っている知識とセンス、そして、勝ちたいという情熱が試される。この授業は、機械工学通論Bの中で土曜日の1日を使って行われる集中講義である。荒井教授は言う「授業で学んだとおりのものを作ろうとして計算をする学生もいれば、こんな感じという感覚だけで取り組む学生もいます。どちらもひとつの考え方ですし、貴重な経験に変わりはありません。伝統的に行っているものですから、先輩から聞いて練習をしてくる学生もいますが、それで再現してみたらそんなに強くなかったりする、いろいろ面白いことが起きるものです。ただ間違いなく言えるのは、これから機械技術者を目指す学生たちにとって、技術者としての意識を芽生えさせるきっかけとなる授業です」。

学生たちの様子を尋ねると、意外にも始まりは静かだという。ところが、午前中にチームごとに梁の製作を行い、昼食後にコンテストを行う頃には目が輝き出す。荒井教授は言う「どういう点に注意をして作ったのかをアピールしてもらった後、いよいよ競技に入ります。互いに応援し合いながら、会場は大いに盛り上がります。最後は、興奮冷めやらぬ様子で帰っていくのを見ると、やって良かったと思いますね」。学生たちが作るものは、一つひとつ違い、いつも驚かされるそうだ。機能的にはしっかりしたものでありながら、個性的なものが多数出現する。「真面目に作ってはいるのですが、かっこいい形になっていたり、作ったものに愛称をつけていたりすることもあります。手を動かして作ったものには、自然と愛着が湧くのだと思います」と荒井教授。チームでアイデアを出し合い、話し合い、試行錯誤しながら作り上げたものの中から、最高記録を塗り替えるような強度の梁が、毎年のように出てくる。それは、将来の製作現場での仕事にも通じる経験となる。

荒井教授の専門分野は材料力学だ。特に飛行機や自動車のエンジンなど、高温環境で使われる耐熱材料の開発と評価に長年携わってきた。その経験から、研究開発に欠かせないのは、知識と経験、そして独創的な思考だという。教育の現場では、技術者に求められる力を養うため、材料力学などの座学とともに、手を動かす実践的な学びが重視されている。コンテストの終了後、学生たちはレポートを提出する。成果を出した学生は、その要因を再確認し、うまくいかなかった学生は、問題点や改善策を振り返る。いずれの場合も、そこから得られる気づきや教訓は、何ものにも代えがたい貴重な財産となる。荒井教授はこのレポートを毎回楽しみにしているそうだ。「学生たちが梁の製作にあたって工夫した点や、次はこうしてみたいという気づき、さらに授業への感想や感謝の言葉を読むことが、私にとって最大の喜びです」。学生たちにとって、この日は今後学んでいくべきことのヒントが見える1 日。そして何より、作ることの楽しさを改めて実感できる1 日なのではないだろうか。

■ 主な研究内容