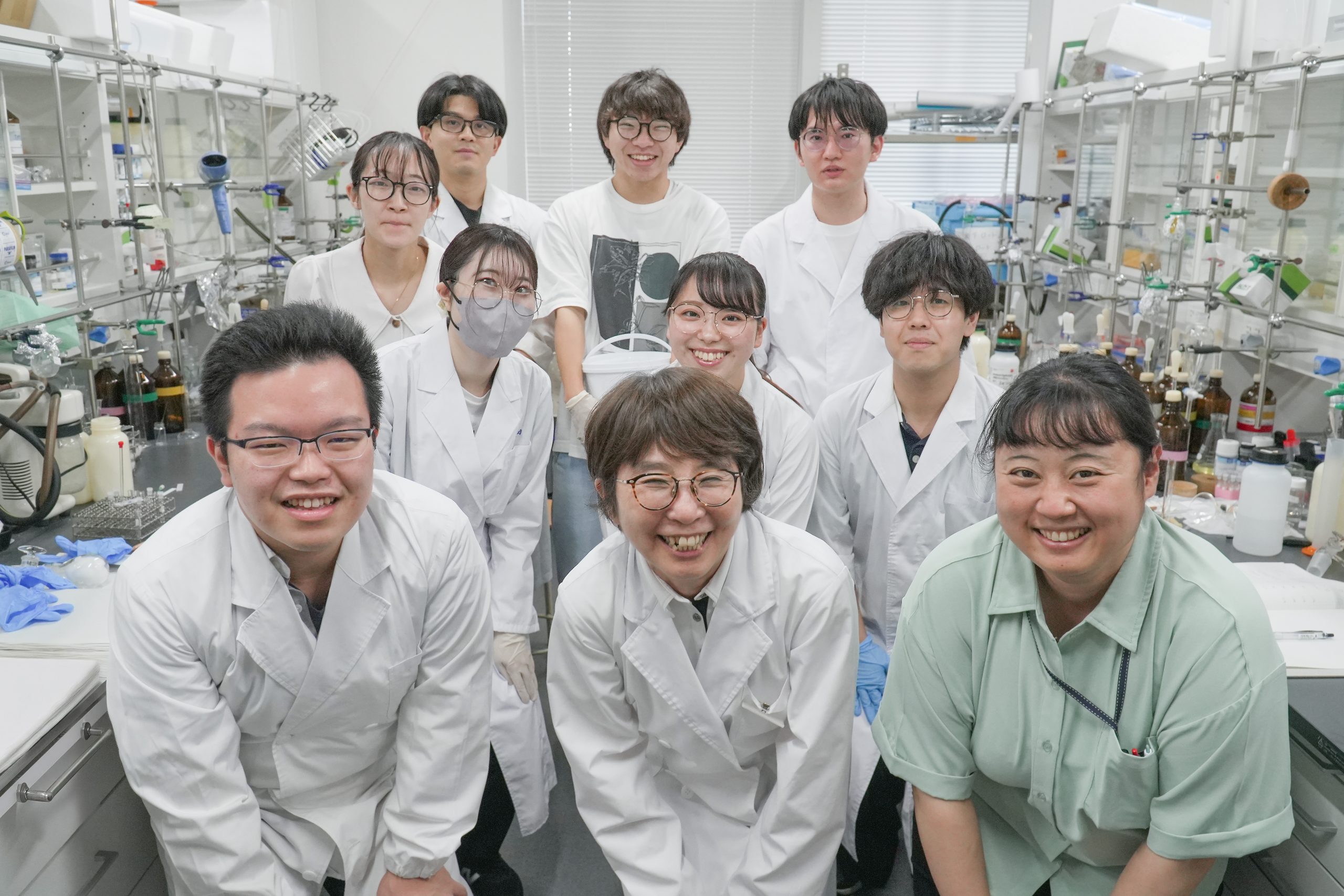

研究に打ち込むうちに道が拓かれた

※本ページに掲載されている肩書、所属は取材当時のものです。

先生の研究内容を教えてください。

創薬化学が専門で、薬の開発をしています。

最近の成果として、鎮痛剤フェンタニルの副作用である呼吸抑制を抑える化合物をつくることに成功しました。

フェンタニルは、天然のオピオイドであるモルヒネと同様の大変強い鎮痛作用を持つ一方、依存性が高く、飲みすぎると呼吸が止まる、恐ろしい中毒になることがあります。今、アメリカではフェンタニル中毒で亡くなる人の数が急増し、「オピオイドクライシス」と呼ばれる社会問題になっています。

私たちがつくった化合物が、薬として完成するには10年以上の年月がかかりますが、もし実用化できれば、多くの命を救えるのではと考えています。

そのほか、Menkes病という小児の希少病治療薬の研究も進めています。採算性が低く企業は取り組みにくい分野ですが、だからこそ大学が挑戦する意義があると思います。ボランタリーな活動ですが、大学時代の同級生で今は他大学の研究者となった仲間と共同で研究を続けています。

先生が、今の研究に取り組むようになったきっかけを教えてください。

子どもの頃から本を読むことや映画を見ることが大好きでした。特に映画は大好きで、将来は映画会社に入りたいと本気で思っていたほどです。生まれ育ったのは静岡県の清水市で、なかなか良い映画をみる機会がなく、映画をみるためには東京の大学に進学するしかない、と中学か高校の頃には決めていました。

頭のつくりは文系なので、親の勧めで理系に合格したものの勉強には全く興味を持てず、「4年間映画をみて過ごせばいいや」と思っていたようなダメ学生でした。

4年生になると研究室に配属されるのですが、ダメ学生の私を唯一受け入れてくださったのが、創薬化学の大野雅二先生でした(2023年に他界)。そこから私の人生が変わりましたね。相変わらずダメな学生で実験も失敗ばかりでしたが、大野先生って決して叱らないんです。いつも「いいね」とほめてくださって、それを支えに実験を続けているうちにだんだん面白くなってきて、もっと真剣にやってみようとスイッチが入りました。

博士課程修了後は帝京大学に行かれて、助手から講師、助教授、教授と順調なキャリアですね。

博士の学位を面倒みていただいた恩師の紹介で、帝京大学に赴任しました。私は出世したいとか偉くなりたいという気持ちが全くなく、ただ研究が楽しくて、「好きなことを追究して結果的に人を救えたらいいな」という気持ちだけでやってきました。学位を取得してから2年後、母ががんになり、「薬で人を救いたい」という気持ちがさらに強くなりました。

学生時代からずっと、先生方にとても恵まれて「頑張れ」「頑張れ」と励まされながら研究に打ち込むうちに、自然と道が拓けていった気がします。

そこまで没頭できる研究の楽しさとは何なのでしょうか。

世の中で自分の思い通りになることってほとんどないじゃないですか。だけど、研究なら自分の思う通りになるわけですよ。「これとこれを混ぜたら何ができるだろう」と考えて実験をして、思うような結果が出ないことも多いですが、思ったとおりの結果が出たときは、「世界征服したときってこんな気持ちかな」と思うくらい感動する。それが創薬につながり人の命を救うことにつながっていくと思うと、それはもう何ごとにも代えがたい喜びですね。

研究以外で打ち込んでいることは何ですか?

今も映画が好きで、よくみますね。特に感銘を受けたのはルキノ・ヴィスコンティの『ルートヴィヒ』という作品です。自由気ままに生きてきた若く美しい王が、孤独にさいなまれ、だんだん精神を病み最後に亡くなるまでを残酷かつ絢爛豪華に描いた作品で、もうあれほどの作品は出ないなと思っています。スター・ウォーズとかマトリックスなどの娯楽作品も好きですし、最近の映画も好きですね。映画について話し始めると止まらないからやめておきます(笑)。

化学に関することで言えば、一般の方に化学の面白さをわかってほしいという思いがあり、そういう本を書きたいなと思っています。2016年に『カリカリベーコンはどうして美味しいにおいなの?』という本を翻訳しました。身近な食べ物や飲み物について化学で解き明かしていく内容なのですが、「化学を知ると、いろいろなことが楽しくなる」と伝わると嬉しいですね。

これからの目標は?

学生たちの未来を拓くことです。学生たちの夢は果てしなく大きくて、聞いているとこちらも楽しくなります。彼らの夢を夢のままで終わらせず、実現可能な「希望」に変えられるよう支援することが、私の役割かなと思っています。